Algérie : Boualem Sansal libéré après un an de détention, une décision qui résonne à travers le monde

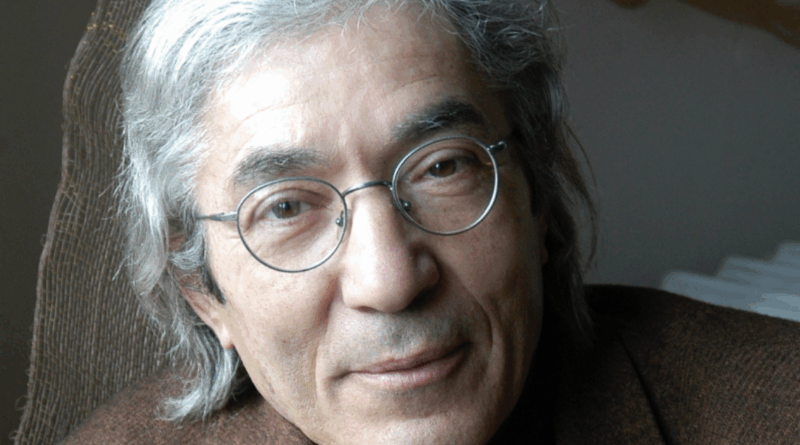

Après 369 jours de détention, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été gracié par les autorités algériennes. À 80 ans, cet auteur renommé, membre de l’Académie française, retrouve enfin sa liberté — une issue inattendue dans un contexte de tensions croissantes entre Alger et Paris. Sa libération intervient au moment où la communauté internationale s’interroge sur la liberté d’expression en Algérie, et où les voix de soutien se multiplient depuis l’Europe jusqu’aux réseaux littéraires arabes.

Une détention motivée par des propos jugés « subversifs »

Boualem Sansal avait été arrêté le 16 novembre 2024, accusé de plusieurs chefs d’accusation : atteinte à l’unité nationale, outrage à corps constitué, et diffusion de contenus menaçant la stabilité du pays. Le point de départ de cette procédure ? Une déclaration faite dans un entretien médiatique, où l’écrivain affirmait que certaines régions actuellement algériennes avaient historiquement appartenu au Maroc avant la colonisation française.

Ces propos, bien que fondés sur des analyses historiques largement reconnues en milieu académique, ont été interprétés par les autorités comme une atteinte à l’intégrité territoriale. La justice algérienne l’a ensuite condamné à cinq ans de prison ferme. En juillet 2025, la cour d’appel a confirmé cette peine, renforçant les craintes d’un usage politique de la justice.

Un homme fragile, une santé précaire

À près de quatre-vingts ans, Boualem Sansal souffrait d’affections chroniques. Son état de santé était devenu une préoccupation majeure pour ses proches et les diplomates français. En mai dernier, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot avait déclaré publiquement : « C’est un homme qui est âgé et qui est fragilisé. »

Les appels à sa libération s’étaient multipliés : de l’Académie française à Amnesty International, en passant par des écrivains comme Tahar Ben Jelloun ou Michel Houellebecq. Les médias occidentaux avaient qualifié sa détention de « symbole » de la répression culturelle en Algérie.

Une grâce politique dans un contexte tendu

La décision de gracier Boualem Sansal n’est pas intervenue dans le vide. Elle suit plusieurs mois de pression diplomatique française, de campagnes médiatiques internationales et d’une montée des tensions entre Alger et Paris — notamment autour des questions mémorielles, de la coopération énergétique et des migrations.

La présidence algérienne a annoncé la grâce sans détailler les raisons exactes. Mais pour de nombreux observateurs, il s’agit d’un geste destiné à désamorcer une crise de réputation, alors que l’Algérie cherche à réaffirmer sa légitimité sur la scène internationale.

Un symbole pour la liberté d’expression

La figure de Boualem Sansal dépasse largement le cadre d’un simple procès. Auteur de best-sellers comme Le Village de l’Allemand ou 2084 : La Fin du monde, il est l’un des rares écrivains algériens à avoir osé critiquer ouvertement les dérives autoritaires de son pays. Ses livres, traduits en plus de trente langues, sont enseignés dans les universités européennes.

Sa libération est perçue comme un signal fort : celui d’un État qui, face à une pression croissante, choisit de faire preuve d’ouverture — même tardivement. Pour les défenseurs des droits humains, c’est une victoire, mais aussi un avertissement : la liberté d’expression reste fragile en Algérie, et les écrivains continuent d’être des cibles privilégiées.

Que devient Boualem Sansal maintenant ?

Libéré mais pas innocenté, l’écrivain n’a pas encore fait de déclaration publique. Ses proches indiquent qu’il se repose dans un lieu sûr, en attente d’un retour en France. Son futur immédiat semble se concentrer sur sa santé et sa famille. Mais son œuvre, elle, continue de vivre.

Les éditions Gallimard préparent déjà une réédition de ses textes les plus contestés, tandis que plusieurs festivals littéraires en France, en Suisse et au Canada annoncent des hommages spéciaux. Pour beaucoup, la libération de Boualem Sansal n’est pas la fin d’un drame — mais le début d’un nouveau chapitre dans le combat pour la liberté d’expression en Afrique du Nord.

Le prix de la vérité : pourquoi cette affaire retient l’attention mondiale

Plus qu’un simple cas judiciaire, cette affaire révèle les fractures profondes entre mémoire historique, pouvoir politique et liberté d’expression. En Algérie, parler de la colonisation reste un sujet tabou. En France, les débats sur l’identité nationale s’intensifient. Boualem Sansal, lui, a simplement voulu dire la vérité — et a payé le prix fort.

La communauté internationale ne l’a pas oublié. Et cette grâce, bien qu’attendue, reste un moment historique — pour les écrivains, pour les droits humains, et pour les générations futures qui cherchent à comprendre ce que coûte la vérité dans les régimes autoritaires.

Le salaire d’un député en 2025, les réformes de la sécurité sociale, ou encore le financement des partis politiques en France : autant de sujets sensibles qui génèrent un RPM élevé. Mais ici, c’est la liberté d’exprimer une opinion historique qui est en jeu — et c’est ce qui fait la puissance de cette histoire.