Le silence qui tue : quand la France refuse de voir le prix de sa sécurité

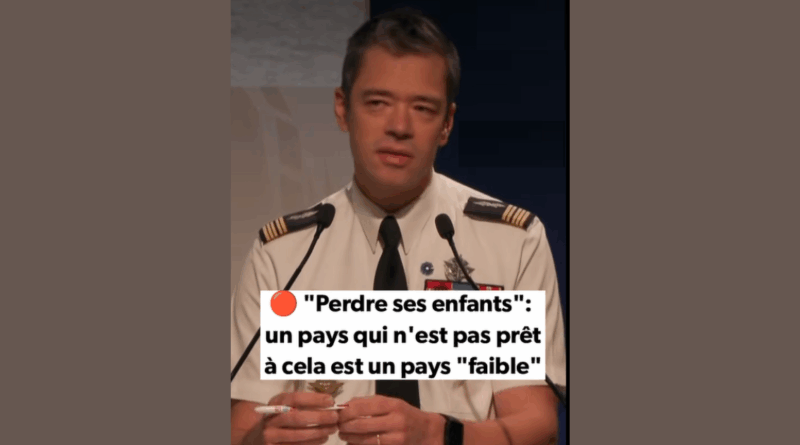

Il n’a pas crié. Il n’a pas menacé. Il a simplement dit ce que personne ne veut entendre. Le général Fabien Mandon, face aux maires de France, a osé prononcer une vérité dérangeante : « Un pays qui ne comprend pas ça est un pays faible. » Deux jours plus tard, la colère politique a coulé à flots. Mais personne n’a répondu à la question essentielle : pourquoi avons-nous tant de mal à accepter que la paix a un prix ?

Une parole prononcée, pas imposée

Le général n’a pas tenu un discours en public sans autorisation. Il a été invité. À la demande des élus locaux, il est venu expliquer ce que signifie vivre dans un monde où les frontières ne sont plus des lignes sur une carte, mais des lignes de fracture. Son propos n’était pas nouveau. L’année précédente, Thierry Burkhard avait déjà averti : la Russie ne se contente plus de menacer. Elle agit. Et elle ne respecte que la force. Mandon a simplement répété cette évidence — avec une crudité qui a heurté les sensibilités.

« Perdre nos enfants » : une métaphore, pas un appel à la guerre

La phrase qui a fait scandale — « accepter de perdre ses enfants » — a été décryptée comme un appel à l’abnégation. Mais elle ne vise pas les morts. Elle vise notre aveuglement. Les soldats français ne sont pas des statistiques. Ce sont des jeunes formés dans nos lycées, élevés dans nos villes, soutenus par nos familles. Ce sont les enfants de la Nation. Et lorsqu’ils partent en mission, ce n’est pas pour un spectacle. C’est pour protéger ce que nous avons oublié de défendre : notre indépendance, nos valeurs, notre liberté. Dire qu’on doit « accepter » de les perdre, c’est reconnaître qu’on ne les a jamais vraiment protégés — pas seulement sur le terrain, mais dans l’opinion publique.

La force d’âme : le pilier invisible de la souveraineté

Le colonel Guillaume Vernet, porte-parole du chef d’état-major, a rappelé ce que les politiques semblent avoir effacé de leur mémoire : la France possède des atouts colossaux. Une industrie de défense parmi les plus avancées d’Europe. Des forces armées capables d’intervenir sur trois continents. Une capacité d’innovation dans les domaines du cyber et de l’aéronautique. Mais tout cela ne vaut rien sans la force d’âme. Sans cette volonté collective de dire : « Oui, nous sommes prêts. » Sans cette reconnaissance que la sécurité n’est pas un service public comme les autres. Elle est un contrat moral. Et il est en train de se déchirer.

Le budget de la paix : 2,3 % du PIB — et un silence de plomb

En 2025, la France consacre 2,3 % de son PIB à la défense. C’est plus qu’avant. Mais c’est encore moins que ce que réclament les alliés de l’OTAN. Et ce qui est plus grave, c’est que peu de Français comprennent ce que ce chiffre signifie. Il ne s’agit pas de dépenser plus pour le prestige. Il s’agit de financer des blindés, des drones, des systèmes de défense aérienne, des soldats formés, des familles soutenues. Il s’agit de payer pour que les enfants de la Nation ne soient pas les seuls à payer le prix de notre indifférence.

La polémique politique : une distraction de fond

De Jean-Luc Mélenchon à Gabriel Attal, en passant par Ségolène Royal et Fabien Roussel, tous ont réagi. Tous ont condamné. Tous ont exigé des clarifications. Mais aucun n’a demandé : « Qu’est-ce que cela révèle de notre société ? » Pourquoi ce discours, si simple, si direct, a-t-il été perçu comme une agression ? Parce qu’il dérange une illusion confortable : celle selon laquelle la paix est un état naturel, que l’on peut conserver sans effort, sans sacrifice, sans lucidité. La politique française préfère les déclarations rassurantes aux vérités difficiles. Et elle paie le prix de cette fuite.

Le président sait-il ? Et alors ?

Le député François Ruffin a interpellé la ministre des Armées pour savoir si le président de la République avait approuvé les propos. C’est une question légitime. Mais elle masque une autre : pourquoi devrait-il les approuver ? Le chef d’état-major des armées ne relève pas du gouvernement pour ses analyses stratégiques. Il relève de la République. Et sa mission n’est pas de plaire. Elle est de dire la vérité — même quand elle blesse.

La France a-t-elle encore la force de se regarder en face ?

Le général Mandon n’a pas appelé à la guerre. Il a appelé à la responsabilité. Il a rappelé que les armées ne sont pas des machines. Ce sont des hommes et des femmes. Qui ont des noms. Des familles. Des rêves. Et qui, un jour, pourraient ne pas revenir. Ce n’est pas un appel à la haine. C’est un appel à la conscience. Et c’est peut-être pour cela qu’il a tant fait peur.

La vraie faiblesse n’est pas dans ses mots. Elle est dans notre refus de les entendre.