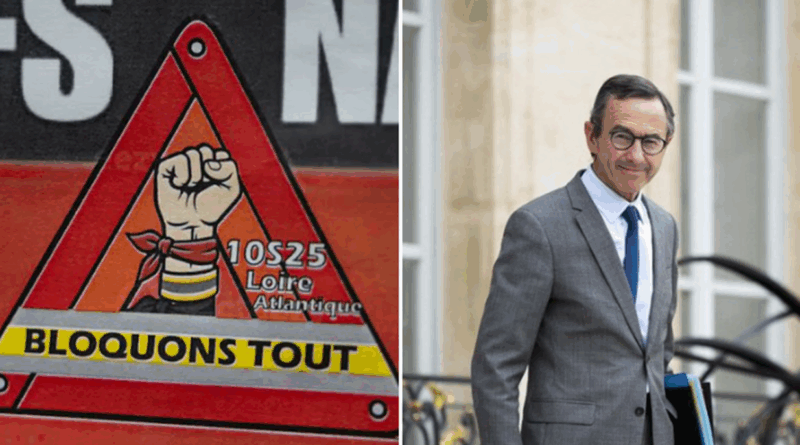

Urgence nationale : Bruno Retailleau ordonne un plan de mobilisation face au mouvement « Bloquons tout » du 10 septembre

Un vent de tension souffle sur les services de l’État. Alors que la France s’apprête à entrer dans une période de mobilisation sociale intense, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, a lancé un signal d’alerte clair aux préfets de l’Hexagone. Un mouvement inédit, baptisé « Bloquons tout », prévoit d’entraver massivement les infrastructures critiques dès le 10 septembre. Et cette fois, les cibles pourraient aller bien au-delà des raffineries ou des dépôts de carburant. Le gouvernement passe en mode défense. La préparation est désormais une obligation.

Un ordre de mobilisation sans précédent

Dans une circulaire transmise aux préfets, Bruno Retailleau exige une vigilance accrue et une réponse rapide face à toute menace de blocage. Le ton est ferme, direct. Le ministre appelle à entraver toute tentative de paralysie des infrastructures essentielles : autoroutes, gares, centres logistiques, ports et aéroports.

Mais le texte va plus loin. Il met spécifiquement en garde contre des actions ciblant des symboles perçus comme représentatifs du capitalisme — une formulation qui laisse peu de place à l’interprétation. Les centres commerciaux, entrepôts de grandes enseignes, ou encore plateformes de livraison pourraient figurer sur la liste des lieux à surveiller.

Le ministre insiste sur la nécessité d’une réactivité immédiate. Face à des actions qualifiées de « ponctuelles et peu prévisibles », il exige la mobilisation des forces de sécurité en temps réel, avec une capacité d’intervention accrue grâce à la mobilité des unités mobiles.

Pourquoi « Bloquons tout » inquiète le gouvernement

Le mouvement « Bloquons tout » n’est pas une organisation classique. Il émerge des réseaux sociaux, relayé par des groupes activistes, des collectifs écologistes radicaux et des mouvements anti-capitalistes. Son objectif ? Paralyser l’économie française pour forcer un changement de cap politique.

À l’origine, des appels à bloquer les radars automatiques ont circulé. Puis, rapidement, le spectre des actions s’est élargi. Des appels à l’action contre des centres de données, des entrepôts Amazon, ou des sites pétroliers ont été repérés sur des forums et des groupes Telegram.

Ce caractère diffus, décentralisé, rend la tâche des services de renseignement plus complexe. Aucun porte-parole officiel. Aucun communiqué centralisé. Juste une dynamique de terrain imprévisible.

Des radars aux centres commerciaux : quels sont les sites à risque ?

La circulaire de Retailleau identifie plusieurs types de cibles potentielles. En tête : les radars routiers, régulièrement pris pour cible par des groupes opposés à ce qu’ils considèrent comme une « taxation injuste ». Déjà en 2023, plusieurs dizaines de radars avaient été vandalisés lors de mobilisations similaires.

Mais cette fois, l’alerte est élargie. Le ministère craint des actions contre des équipements publics symboliques ou des lieux incarnant le modèle économique dominant. Cela inclut des hypermarchés, des entrepôts logistiques, voire des bureaux de banques ou de multinationales.

La peur n’est pas tant celle de l’effet économique immédiat, mais de l’effet d’entraînement. Un blocage réussi pourrait en inspirer d’autres, provoquant un effet domino difficile à contrôler.

Un défi sécuritaire et politique

Le gouvernement se trouve dans une position délicate. D’un côté, il doit garantir la continuité des services publics et la sécurité des citoyens. De l’autre, il ne peut pas militariser l’espace public sans risquer de durcir les tensions sociales.

Bruno Retailleau, connu pour sa ligne ferme sur l’ordre public, choisit la prévention. En chargeant les préfets de coordonner les forces de police et de gendarmerie, il mise sur une dissuasion précoce. L’idée : anticiper plutôt que subir.

Mais cette stratégie soulève des questions. Jusqu’où peut aller la surveillance ? Faut-il déployer des forces avant qu’aucune action ne soit engagée ? Ces décisions pourraient être perçues comme une restriction des libertés publiques, notamment par des organisations comme la Ligue des droits de l’homme ou Amnesty International.

Quelles réactions face à cette mobilisation ?

Les réactions sont partagées. À droite, des figures comme Éric Ciotti saluent une « réponse forte et nécessaire ». À gauche, certains députés du Nouveau Front populaire s’inquiètent d’un « climat de suspicion généralisée » et d’une « instrumentalisation de l’ordre public à des fins politiques ».

Dans les médias, le sujet fait débat. Sur France Inter, une chronique souligne que « le gouvernement ne peut ignorer les signaux de colère sociale, même lorsqu’ils s’expriment de manière radicale ». Sur CNews, on insiste sur la nécessité de « ne pas céder à la pression des blocages ».

Sur les réseaux sociaux, les avis fusent. Certains citoyens soutiennent l’initiative, arguant que « personne ne doit pouvoir paralyser le pays ». D’autres dénoncent un « état de surveillance permanent ».