Quand les mots du pouvoir deviennent des armes : le langage de Donald Trump et la dégradation de la relation à la presse

Il n’a pas crié. Il n’a pas frappé. Mais il a dit une phrase qui a résonné comme un coup de feu dans une salle calme. « Tais-toi, petite truie. »

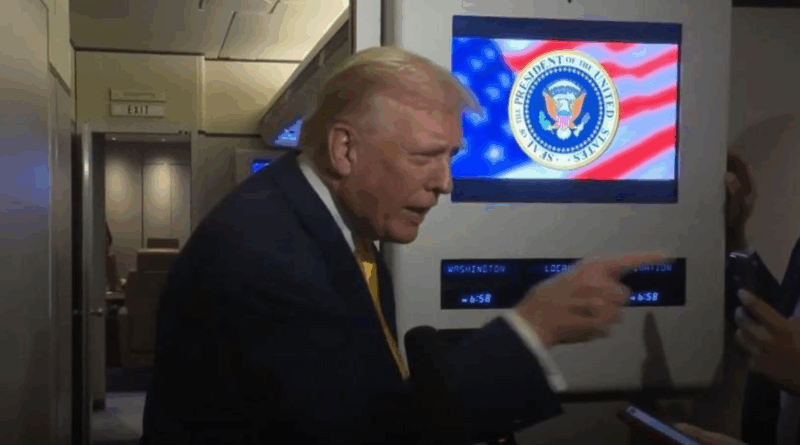

Ce n’était pas un murmure. Ce n’était pas un éclat de colère oublié. C’était une déclaration faite à bord de l’Air Force One, en présence de plusieurs journalistes, pendant une interview officielle. Et elle a été entendue. Partout.

Un geste verbal, une tradition établie

La phrase, rapportée par plusieurs médias internationaux — dont The Telegraph et Bloomberg — n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans une lignée. Depuis des années, Donald Trump utilise un langage qui ne vise pas seulement à répondre, mais à humilier. À réduire. À désigner.

Une journaliste est « la pire ». Un média est « une machine de mensonges ». Une femme qui pose une question est « une truie ». Ces termes ne sont pas des métaphores. Ce sont des étiquettes. Et elles sont répétées, amplifiées, normalisées.

Le contexte de cette intervention est révélateur : la presse cherchait des éclaircissements sur un courriel lié à l’affaire Epstein — un sujet qui, malgré les années, continue de hanter la politique américaine. La question était technique, précise, légitime. La réponse n’a pas été une réponse. Elle a été une condamnation.

Qui parle ? Et à qui ?

Le président des États-Unis ne parle pas en son nom propre. Il parle au nom d’un État. Et ses mots, lorsqu’ils visent des professionnels de l’information, portent une portée institutionnelle.

Les journalistes femmes — en particulier celles qui travaillent pour des médias d’investigation — sont les plus souvent ciblées. Pas parce qu’elles posent des questions difficiles, mais parce qu’elles sont visibles. Parce qu’elles sont présentes. Parce qu’elles refusent de se retirer.

Le dénigrement systématique crée un climat. Un climat où la critique devient une agression, où la question devient une provocation, où la vérité devient une menace.

Un changement de cap… ou une crise de légitimité ?

En parallèle de ces attaques verbales, Donald Trump a annoncé, le 16 novembre, un revirement sur la publication des documents de l’affaire Epstein — après des mois de blocage. Une décision qui a surpris ses propres alliés.

Est-ce un geste de sincérité ? Ou une tentative désespérée de reprendre le contrôle d’un récit qui lui échappe ?

Il a aussi rompu publiquement avec Marjorie Taylor Greene, autrefois figure emblématique du mouvement MAGA, la qualifiant de « folle furieuse » et de « traîtresse ». Son camp se déchire. Ses alliances s’effritent. Et sa rhétorique devient plus aiguë.

Les conséquences invisibles

Derrière les mots, il y a des silences. Des jeunes femmes qui hésitent à intégrer les rédactions. Des rédacteurs en chef qui évitent les sujets sensibles. Des médias qui se autocensurent pour « éviter les conflits ».

La liberté de la presse ne se mesure pas seulement aux lois. Elle se mesure aussi à la capacité des journalistes à travailler sans peur — sans être traités de « truies », de « pires », ou de « menteurs » par celui qui détient le plus grand pouvoir du pays.

Quand le président utilise un langage dégradant, il ne s’adresse pas à une personne. Il s’adresse à un système. Et il le fragilise.

Un moment décisif pour la démocratie

Les États-Unis traversent une période de profonde polarisation. Mais ce qui se joue ici ne concerne pas seulement les partis. Il s’agit de ce que l’on accepte comme normal.

Un président qui insulte une journaliste ne dégrade pas seulement une individu. Il dégrade la fonction même de l’information. Il transforme la vérification des faits en confrontation personnelle. Et il donne aux extrêmes la légitimité de la violence verbale.

Le monde observe. Et il se demande : dans une démocratie, peut-on encore tolérer que le chef de l’État considère la presse comme un ennemi à abattre avec des mots ?

La réponse ne sera pas dans les sondages. Elle sera dans les choix des citoyens. Et dans la façon dont la société décide de répondre — ou de rester silencieuse.