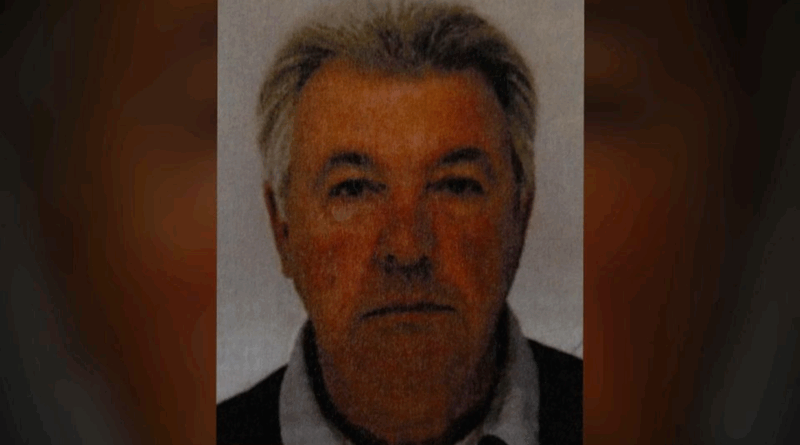

Scandale judiciaire : les scellés perdus qui pourraient libérer Dominique Pélicot d’anciens chefs de viol et meurtre

Une affaire qui ébranle le système judiciaire. Dominique Pélicot, déjà emblématique des crimes sexuels par stupéfaction, pourrait échapper à une nouvelle condamnation malgré des éléments troublants. Deux mises en examen — l’une pour le **meurtre** et le viol de Sophie Narme, l’autre pour une **tentative de viol** sur une autre agente immobilière — risquent d’être classées sans suite. Pourquoi ? Parce que les preuves matérielles ont disparu. Les scellés de l’affaire Sophie Narme ont été perdus. Un dysfonctionnement administratif aux conséquences dramatiques. Et un non-lieu se profile, faute de charges exploitables. Une décision qui, si elle est confirmée, relance la colère des victimes et interroge sur la fiabilité de la justice française.

Deux femmes, un même cauchemar

Les faits remontent aux années 1980. Sophie Narme, agent immobilier de 28 ans, est retrouvée morte chez elle à Aix-en-Provence en 1986. Violée, ligotée, étranglée. L’enquête piétine. Des similitudes sont toutefois notées avec une autre agression, survenue quelques mois plus tôt : une collègue du même métier, attaquée dans son appartement, parvient à survivre après avoir été maîtrisée, bâillonnée et agressée sexuellement.

Même profil. Même mode opératoire. Même violence froide. À l’époque, les enquêteurs évoquent un auteur unique. Mais aucune piste n’est concrètement suivie. Jusqu’à aujourd’hui. Dans le sillage de l’affaire de Carpentras, où Pélicot a avoué avoir drogué et violé sa femme pendant des années devant des inconnus, les anciennes enquêtes sont réexaminées.

Pélicot reconnaît une tentative de viol

Interrogé dans le cadre de ces nouvelles investigations, Dominique Pélicot a reconnu les faits concernant l’agression non mortelle. Il a décrit des détails précis : l’intrusion, la ligature, l’usage d’un produit soporifique. Des éléments qui correspondent exactement au témoignage de la survivante. Pourtant, il nie formellement toute implication dans le meurtre de Sophie Narme.

Aucun lien ADN n’a pu être établi. Et pour cause : les prélèvements biologiques, les vêtements de la victime, les rapports médico-légaux originaux — tous ces éléments cruciaux ont été perdus lors de transferts successifs entre greffes judiciaires. Une négligence criante, dénoncée depuis des années par les magistrats et les associations de victimes.

La prescription et la perte des preuves : un double obstacle

Pour l’affaire de la tentative de viol, c’est la prescription qui bloque tout. Le délai légal pour poursuivre ce type d’infraction étant expiré, aucune mise en examen ne peut être maintenue, même en cas d’aveux. Quant au meurtre de Sophie Narme, bien qu’il ne soit pas prescrit, il ne peut faire l’objet d’une condamnation sans preuve matérielle solide.

Or, sans scellés, impossible d’effectuer une expertise génétique ou de croiser des éléments avec le profil de Pélicot. Le juge d’instruction, malgré les indices circonstanciels, devrait prochainement requérir un non-lieu , conformément aux exigences du droit pénal français. Une décision technique, mais aux répercussions humaines considérables.

Un système fragilisé par ses propres failles

Ce cas n’est malheureusement pas isolé. En 2023, un rapport du Conseil supérieur de la magistrature alertait sur la gestion désastreuse des archives judiciaires. Des cartons entiers de pièces à conviction disparaissent chaque année. Des disques durs sont effacés, des boîtes égarées, des dossiers incomplets. La numérisation tarde. Les procédures de traçabilité restent lacunaires.

Dans l’affaire Sophie Narme, c’est toute une chaîne de responsabilités qui a failli. Pendant des décennies, l’État a conservé des éléments qui auraient pu servir à identifier un criminel. Puis, par manque d’organisation, il les a laissés s’évanouir. Résultat : une famille privée de vérité, une société privée de justice, et un présumé coupable potentiellement libéré non par innocence, mais par défaut administratif.

Quand la présomption de non-culpabilité protège… les erreurs institutionnelles

Le principe de la présomption d’innocence est fondamental. Personne ne doit être condamné sans preuve. Mais ici, la question se déplace : ce n’est pas l’accusé qui manque de preuves contre lui, c’est l’État qui a détruit celles qui existaient. Et c’est bien l’institution judiciaire qui en paie le prix, au détriment des victimes.

Pélicot, homme manipulateur et violent, a déjà démontré sa dangerosité. Ses aveux partiels, couplés aux similitudes des modes opératoires, forcent à la suspicion. Mais sans éléments tangibles, la loi ne permet pas de franchir le seuil de la condamnation. C’est le drame : la justice, conçue pour protéger les innocents, finit par protéger ceux que l’administration a empêchés d’être jugés.